« …si je suis seul, je ne reste pas seul : je me dédouble, je suis toujours deux. Quand on est deux, on sait qu’on est pas Dieu-le-père. On m’a mis à une drôle d’école, crois-moi. Tu as raison d’être inquiet pour les moussaillons mais, toi, Alexandre, moi, nous sommes du bois dont on fait les flûtes. »

« …si je suis seul, je ne reste pas seul : je me dédouble, je suis toujours deux. Quand on est deux, on sait qu’on est pas Dieu-le-père. On m’a mis à une drôle d’école, crois-moi. Tu as raison d’être inquiet pour les moussaillons mais, toi, Alexandre, moi, nous sommes du bois dont on fait les flûtes. »

« C’était un nuage couleur de vin. Il surmontait la montagne. Il arrivait à toute vitesse. Il éclata contre les rochers ; il s’effilocha en soufflant comme un chat. Il jeta une poignée de pluie presque sèche, plus dure que du gravier et il s’enfuit en lambeaux dans un azur brusquement écartelé de safran. »

« …de deux choses l’une : ou bien il est pantelant, sans piper, sans même oser lever le petit doigt et l’extase ne fait pas le moindre bruit ; ou alors […] la dévastation, le cataclysme et la trombe, et nous aurions entendu les éclats. Au surplus […] il serait sorti, musique en tête, avec Sambre-et-Meuse… »

« Ce petit salaud, je l’ai cajolé à l’extrême, il peut le dire. Sa peau ? Je l’ai retournée comme un gant. Sa chair ? […] On ne peut rien me reprocher […] Ses os ont été lavés et relavés, poncés, huilés, essuyés, séchés et maintenant reconstruit. Il est devenu un résumé clair et précis ; comme je vous le disais : une sorte de Grande Ourse, d’étoile polaire. »

Etc… etc… L’Iris de Suse, de Jean Giono. Il y en a de comme ça à chaque page, presque à chaque phrase, je recopie au hasard. J’ai lu le livre durant la semaine, et c’est de longtemps ma plus belle lecture.

Il faudrait bien des pages, des heures de réflexions, pour en parler, et je suppose que des thèses entières ont été consacrées à cette oeuvre, qu’on s’y reporte ! Je voulais en revanche réfléchir sur le sentiment d’accablement à l’égard des livres contemporains, que cette lecture presque classique a aiguisé. J’essaye de ne pas me trouver du côté des nostalgiques, et je suis ravi lorsqu’un chef d’oeuvre tombe de la plume d’un auteur vivant (clic!). Néanmoins, il me faut bien admettre que cela faisait des mois que ma déception s’affutait dans les feuilletages de librairie, ou que je chutais de haut en ouvrant enfin un ouvrage impatiemment attendu car vanté dans les journaux — et de le voir s’éventer au bout de dix pages, voire cinq.

Pourquoi ? Qu’est-ce qui s’est perdu depuis un récent âge d’or de la littérature française ? Pourquoi ce caractère superfétatoire de la majeure partie de la production contemporaine ? Perte du sens poétique et rythmique ? Domination stérile du rhétorique ? Repli sur soi ? Étranglement financier des éditeurs et des libraires ?

Un roman récent — un autre de ces romans dont j’ai vite abandonné la lecture — Cercles, de Yannick Haenel, m’avait susurré quelques indices (par son silence, en quelque sorte). Une toute récente conférence du très sympathique François Bon est venue m’apporter, comme une éclatante confirmation. Cher lecteur, tu attends avec une impatience légitime mes lumières définitives sur la décadence de la littérature française, eh bien voilà : c’est que le Français est devenu invisible. Après la radicalité des années 1960 et 1970 — les années de la psychanalyse, de la linguistique et de la déconstruction —, où toute référentialité dans le roman était interdite, on est tombé dans la complète, et inverse, naïveté : les auteurs récents croient parler de choses, lorsqu’ils manient des mots. Ils croient à la transparence du langage ! La conférence de François Bon — pourtant un type intelligent, passionné de littérature, pas un faiseur — était incroyable : pas un mot sur la langue, le style… Comme si les mots n’étaient que des pointeurs sur les choses, les sentiments, les étants ! (Ce qui lui fait commettre des contresens consternants lorsqu’il puise dans Rabelais des exemples qu’il comprend comme on le faisait il y a 60 ans, niant ou ignorant les recherches de Spitzer, Rigolot, Tournon, Jeanneret, qui ont montré que Rabelais ne nous parle pas de son époque, ses moeurs et ses manifestations matérielles, mais ne s’occupe que de langage, de la langue, des mots, des langues, dans la foulée d’Érasme de Rotterdam et de la recherche d’une parole vive)

Idem pour le Cercles de Yannick Haenel que j’ai commencé récemment, en en espérant beaucoup : l’auteur s’épuise à nous décrire ce qu’il ressent, ce qu’il pense, ce qu’il se passe dans l’air entre lui et les autres, les choses… Mais cela ne va nulle part, n’approfondit rien, ne fait qu’ajouter des couches sur des couches de rhétorique, et délaisse ce qui devrait être l’objet essentiel de l’art d’un écrivain : le travail de la langue, sa compréhension, sa complication (c’est-à-dire qu’on la plie, et qu’on cache des choses dans les plis), sa fascination, pour lui-même (le langage), par lui-même, dans son opacité et ce magnifique écran qu’il interpose entre nous et la noumène…

S’il y a plus de littérature dans une phrase de Giono que dans d’épais volumes de 500 pages de bla-bla, c’est parce qu’il sait travailler — il sait qu’il travaille ! — la pâte aveugle du langage, et qu’aucun Cratyle, aucun sémioticien ne remontera des mots aux choses. La légèreté, le plaisir, la drôlerie et la profondeur qui tissent L’Iris de Suse ne sont pas dans les faits divers qui y sont narrés, elles sont dans la trémulation de la langue.

Parce qu’ils croient pouvoir voir à travers une langue qu’ils n’ont réussi qu’à rendre ennuyeuse en la pensant transparente, la plupart des auteurs produisent des oeuvres demeurées orbes. Naguère acceptait-on l’aveuglement des mots, et l’on écrivait des livres semés d’yeux.

« Ah ! c’est l’os qu’on appelle l’Iris de Suse, en grec : Teleios, ce qui veut dire : « celui qui met la dernière main à tout ce qui s’accomplit », une expression heureuse qu’on ne saurait rendre que par une périphrase. Regardez-moi ça ! Une périphrase ? Et il n’est pas plus gros qu’un grain de sel. ça sert à quoi ? Mystère, on ne l’a jamais su, en principe sa nécessité nous échappe, dit-on. […] Voilà : il est caché derrière le maxillaire supérieur »

Pour voir tous les articles de la catégorie Enthousiasmes, cliquez sur le nom de la catégorie ci-dessous, ou ici.

Pour voir tous les articles de la catégorie La Bibliothèque des Sables, cliquez sur le nom de la catégorie ci-dessous, ou ici.

Pour voir tous les articles de la catégorie Ars poetica, cliquez sur le nom de la catégorie ci-dessous, ou ici.

Pour retourner à la page d’accueil, cliquez sur le nom du blog, La Bibliothèque des Sables.

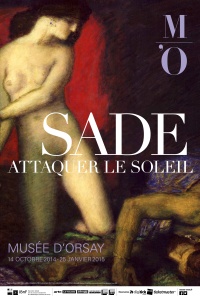

Si l’oeuvre du divin marquis est un constant effort de transgression, une rage de destruction des valeurs et des bienséances, une brûlante intempérance de langage associée à une grammaire glaciale, une irrémissible cataclysmique orgie de sens et de mots, en revanche l’impression principale produite par l’expo d’Orsay sur son visiteur est celle de la frustration. Quelle occasion manquée ! Car de littérature il n’est pas question : mais de psychologie, d’histoire, d’iconographie sans guère de lien, avec l’oeuvre de l’auteur… Bref quelques citations agrémentées des bonnes femmes à poil… Et c’est là que la bât blesse, pour une part : car le bas, justement, chez Sade, n’est pas uniquement féminin ! Dans ses livres, que de fiers braquemarts ! D’érigées colonnes ! De gitons, de valets fouteurs, de bardaches ! D’enculades ! Quel extraordinaire puritanisme, quel machisme, ont pu faire qu’une exposition entière consacrée à Sade nous laisse sans une bite à nous mettre sous la dent, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots ? Et par ailleurs, pardon ! mais Sade appartient à la littérature ! Or de littérature, il n’en est pas question, ni de son style (dont les origines sont à cheval entre le roman à épisodes du XVIIIè et la prose philosophique radicalement matérialiste de d’Holbach). Quant à sa postérité, on croirait qu’elle se limitât à Annie le Brun (dont on apprécie la plasticité des commentaires bien qu’on les connût par coeur et qu’ils n’allassent pas plus loin que la pâmoison étonnée) et à Georges Bataille. Sans même mentionner mon propre roman Sadien, pas un mot sur la magnifique biographie de Sade par Maurice Lever, le vrai spécialiste du libertinage ! pas une référence aux romans(?) de Pierre Guyotat, parmi les plus importants des 50 dernières années ! ni, puisque l’on voulait parler d’Histoire, au livre d’Éric Marty sur la réception de Sade après guerre ! Une visite à la librairie du musée est à l’avenant. Ce démembrement thématique de l’oeuvre pour la répartir entre histoire, psychologie et art, nous paraît à l’image de l’actuelle occultation que l’on fait en France de la littérature comme travail du langage, comme style ; occultation — voire refoulement — voire simplification — qui a pour effet de nous donner la tépide production littéraire que l’on sait, et l’anéantissement plus particulier de la poésie.

Si l’oeuvre du divin marquis est un constant effort de transgression, une rage de destruction des valeurs et des bienséances, une brûlante intempérance de langage associée à une grammaire glaciale, une irrémissible cataclysmique orgie de sens et de mots, en revanche l’impression principale produite par l’expo d’Orsay sur son visiteur est celle de la frustration. Quelle occasion manquée ! Car de littérature il n’est pas question : mais de psychologie, d’histoire, d’iconographie sans guère de lien, avec l’oeuvre de l’auteur… Bref quelques citations agrémentées des bonnes femmes à poil… Et c’est là que la bât blesse, pour une part : car le bas, justement, chez Sade, n’est pas uniquement féminin ! Dans ses livres, que de fiers braquemarts ! D’érigées colonnes ! De gitons, de valets fouteurs, de bardaches ! D’enculades ! Quel extraordinaire puritanisme, quel machisme, ont pu faire qu’une exposition entière consacrée à Sade nous laisse sans une bite à nous mettre sous la dent, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots ? Et par ailleurs, pardon ! mais Sade appartient à la littérature ! Or de littérature, il n’en est pas question, ni de son style (dont les origines sont à cheval entre le roman à épisodes du XVIIIè et la prose philosophique radicalement matérialiste de d’Holbach). Quant à sa postérité, on croirait qu’elle se limitât à Annie le Brun (dont on apprécie la plasticité des commentaires bien qu’on les connût par coeur et qu’ils n’allassent pas plus loin que la pâmoison étonnée) et à Georges Bataille. Sans même mentionner mon propre roman Sadien, pas un mot sur la magnifique biographie de Sade par Maurice Lever, le vrai spécialiste du libertinage ! pas une référence aux romans(?) de Pierre Guyotat, parmi les plus importants des 50 dernières années ! ni, puisque l’on voulait parler d’Histoire, au livre d’Éric Marty sur la réception de Sade après guerre ! Une visite à la librairie du musée est à l’avenant. Ce démembrement thématique de l’oeuvre pour la répartir entre histoire, psychologie et art, nous paraît à l’image de l’actuelle occultation que l’on fait en France de la littérature comme travail du langage, comme style ; occultation — voire refoulement — voire simplification — qui a pour effet de nous donner la tépide production littéraire que l’on sait, et l’anéantissement plus particulier de la poésie.

Le roman commence dans un style qui évoque la tragédie grecque, il se terminera dans la langue de Sade. Cette rupture de style a pu paraître à certains une faute de goût, voire une atteinte aux bonnes mœurs littéraires. Pour ces gens-là on n’a pas le droit d’échapper à la distance classique, de se laisser aller à la folie sadienne, et sortir de la maîtrise de la langue serait du Grand Guignol. Comme si l’esclavagisme pouvait se lire dans une langue contenue en une sorte d’analyse sociale, ou de composition littéraire fut-elle héritée des meilleurs auteurs antiques. Alors que c’est, tout au contraire, la force de ce roman de ne pas s’être enfermé dans la clarté organisationnelle d’un texte classique et que l’emprunt fait à la langue de Sade, loin d’en copier les défauts, met en valeur une dimension intime de l’esclavagisme qu’aucune étude historique n’aurait permis de rendre, et dévoile des ressorts pulsionnels que l’on évite habituellement de mettre en avant. Sans la violence de cette sexualité sadienne, sans la jouissance perverse de posséder comment peut-on rendre compte du crime esclavagiste ? Est-ce que cette folie-là est de l’ordre de la vraisemblance ? – dont on ne devrait sortir comme je l’ai vu écrit – je ne le pense pas, cette folie-là est bien invraisemblable, elle ne peut se lire si l’on s’en tient à la règle implicite du romanesque, paraître vrai au lecteur épris de rationalité et de bon sens. Mais les scènes de débauche outrancière dont on voit bien qu’elles gênent ne sont pas plus irréelles que ne le sont les analyses factuelles du commerce triangulaire. La cupidité des armateurs n’est pas la seule explication de ce trafic inhumain et c’est bien ce que fait sentir Yann Garvoz en inscrivant son roman dans la rupture.

Le roman commence dans un style qui évoque la tragédie grecque, il se terminera dans la langue de Sade. Cette rupture de style a pu paraître à certains une faute de goût, voire une atteinte aux bonnes mœurs littéraires. Pour ces gens-là on n’a pas le droit d’échapper à la distance classique, de se laisser aller à la folie sadienne, et sortir de la maîtrise de la langue serait du Grand Guignol. Comme si l’esclavagisme pouvait se lire dans une langue contenue en une sorte d’analyse sociale, ou de composition littéraire fut-elle héritée des meilleurs auteurs antiques. Alors que c’est, tout au contraire, la force de ce roman de ne pas s’être enfermé dans la clarté organisationnelle d’un texte classique et que l’emprunt fait à la langue de Sade, loin d’en copier les défauts, met en valeur une dimension intime de l’esclavagisme qu’aucune étude historique n’aurait permis de rendre, et dévoile des ressorts pulsionnels que l’on évite habituellement de mettre en avant. Sans la violence de cette sexualité sadienne, sans la jouissance perverse de posséder comment peut-on rendre compte du crime esclavagiste ? Est-ce que cette folie-là est de l’ordre de la vraisemblance ? – dont on ne devrait sortir comme je l’ai vu écrit – je ne le pense pas, cette folie-là est bien invraisemblable, elle ne peut se lire si l’on s’en tient à la règle implicite du romanesque, paraître vrai au lecteur épris de rationalité et de bon sens. Mais les scènes de débauche outrancière dont on voit bien qu’elles gênent ne sont pas plus irréelles que ne le sont les analyses factuelles du commerce triangulaire. La cupidité des armateurs n’est pas la seule explication de ce trafic inhumain et c’est bien ce que fait sentir Yann Garvoz en inscrivant son roman dans la rupture.